1951年,叶亚华在澳门举牌要饭:我是抗战名将王铭章的遗孀

发布日期:2025-04-14 06:30 点击次数:129

叶亚华是王铭章的侧室。

1937年,卢沟桥事变后,王铭章率部出川抗日。

这时,川军的风评不是很好。

人们对川军的印象,还停留在“只会打内战”、“战斗力三流”、“爱抽大烟”之中。

川军的武器装备也很差,武器大多是土造,枪能不能打响,都要看运气。

川军出川后,因为缺少物资补给,曾在山西抢了阎锡山的军火库,打伤了阎锡山的人。

本就对川军没什么好感的阎锡山,经此一事,对川军就愈发厌恶,还向蒋介石告状,说川军是由土匪组成的队伍,只会抢东西,没有什么军纪可言。

阎锡山还对蒋介石说,这样的土匪队伍,他阎锡山不要,并请求把川军调离第二战区。

阎锡山

蒋介石对川军也没什么好感,但川军毕竟人多,如果不用,未免有些可惜,于是,蒋介石就把川军划给程潜的第一战区,但程潜也不要。

见阎锡山、程潜都嫌弃川军,蒋介石火了,险些下令让川军回川。幸好这时,李宗仁的第五战区缺人。

李宗仁的好搭档白崇禧知道这位好友的困境,就给他打了电话,提出想把川军调到第五战区。

李宗仁听完,哈哈一笑:“好啊,人我都要了。”

白崇禧提醒:“这是一支三流部队,没人要才划给第五战区,战斗力可能没那么高,你可要想好了。”

李宗仁不在乎:“当年诸葛亮扎草人做疑兵都能吓跑敌人,他们再差,也总比草人好点吧?”

白崇禧闻言,就不好再说什么。

李宗仁

这样,川军就被划拨给第五战区,经过这段时间的折腾,尤其是各方都嫌弃、看不起川军,包括王铭章在内,众多的川军将士,心里都憋着一口气,他们发誓,一定要让世人见识一下川军的厉害!

1938年1月,徐州会战爆发后,李宗仁给王铭章发了电报,让他率部坚守山东的军事要镇滕县。

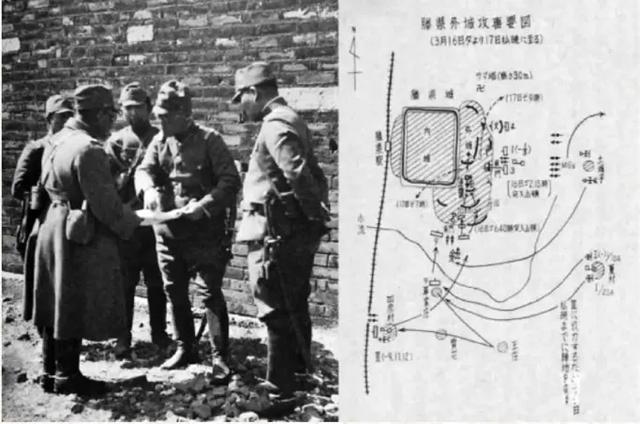

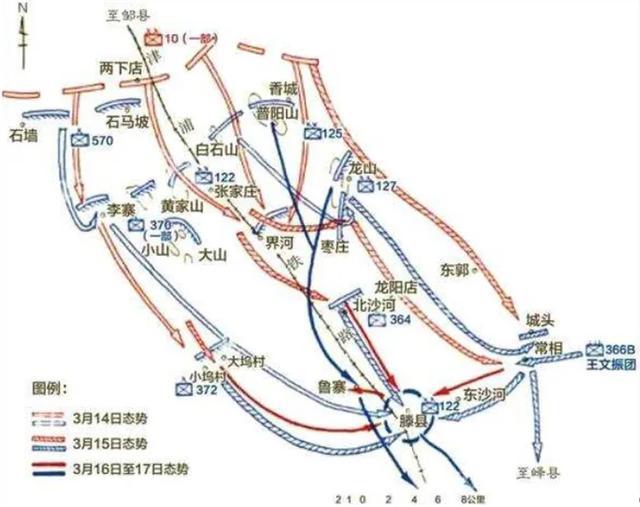

1938年3月9日,日军矶谷师团,正式向滕县发起了进攻,滕县保卫战,由此正式打响。

日军为了拿下滕县,调动了飞机、坦克、火炮,对川军坚守的阵地进行狂轰滥炸,日军的炮火很猛,给川军造成了很大的伤亡。激战中,王铭章的阵地多次被日军攻破,但每次阵地被攻破,决心以死报国、向世人证明川军的王铭章,总是第一时间组织部队发起反攻,并从日军手中夺回了沦陷的阵地。

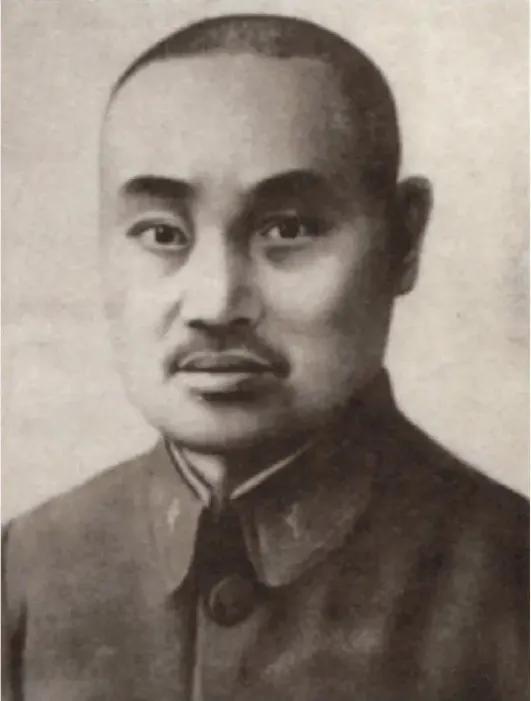

王铭章

在滕县保卫战第一阶段的作战中,王铭章不仅率部牢牢守住了阵地,使得日军未能前进一步,还击毙了不少日军,甚至还击毙了日军少将中岛容吉。

之前,日军师团长矶谷廉介,在得知滕县的守军是川军后,原本认为川军不堪一击,这才率部从正面发起了进攻。谁曾想,川军的抵抗之顽强,远远超出了矶谷廉介的预料,矶谷廉介只好改变了战术。

矶谷廉介见正面进攻不行,就改为了迂回进攻。

由于支援滕县的援军迟迟未到,到了3月14日,滕县外围的阵地,已经被日军攻陷。

这时,滕县的守军大多被打散,王铭章手上的兵力只剩下2500多人,算上城内的警察、保安队伍500多人,加起来只有3000余人。而日军的人数,是王铭章的10倍以上,日军的武器,更是远强于川军。

在这种情况下,王铭章并未退缩。

王铭章清楚,此战凶多吉少,九死一生,但王铭章决心以死报国,区区死亡,他无所畏惧。

为此,王铭章就昭告全体守城官兵:“我们决心死守滕县,我与大家一道,城存与存,城亡与亡。”

攻打滕县的日军,有3万多人。

以王铭章这区区3000人,在武器装备、人数全面处于劣势的情况下,王铭章还是坚守了3天时间。

到了3月17日,日军攻进了滕县,王铭章就继续带着残部与日军打巷战,混战中,王铭章被日军发现了行踪,日军集中火力,对着王铭章进行了猛烈扫射。

日军的子弹太密集,王铭章避无可避。

不久,王铭章身中数弹,以身殉国。

牺牲时,王铭章年仅45岁。

由王铭章指挥的滕县保卫战,拖延了日军矶谷师团进犯徐州的计划,为之后的台儿庄大捷创造了十分有利的条件。正因如此,在王铭章牺牲后,国民政府这才追赠王铭章为陆军上将,并给他举行了国葬。

李宗仁对滕县保卫战的评价很高:

“若无滕县之苦守,焉有台儿庄之大捷?台儿庄之战果,实属滕县先烈所造成也!”

王铭章殉国后,国民政府给了其遗孀一大批抚恤金。

这笔抚恤金,被叶亚华领取了。

叶亚华是王铭章的二夫人,她原来是四川大学的女大学生,1934年,叶亚华嫁给了王铭章。

1937年,王铭章率部出川抗日时,叶亚华已经怀孕5个月。王铭章知道,此去一别,可能再无归还日,而叶亚华还年轻,王铭章不想让叶亚华孤独终老。

所以王铭章临别前,就对叶亚华说:“我如果在战场上牺牲了,你可以改嫁,自由选择今后的生活。”

因为这句话,叶亚华一生再未嫁人。

当时,国民政府给叶亚华的抚恤金有1.2万元。

这笔钱在当时并不算少,叶亚华拿着这笔钱,大可找个安全之地,衣食无忧地度过后半辈子。

但叶亚华却没有这样做,而是把这笔抚恤金全部捐了出去,办了学校,学校的名字叫私立铭章中学,不过解放后,这所学校又更名为四川省新都中学。

在这之后,叶亚华就在当地办学校,参与处理学校的事务,而叶亚华所做的一切,只是为了秉承王铭章的遗志。解放战争后期,国民党败退台湾之际,叶亚华也没有去台湾,而是继续留在大陆。

谁知,在1951年的“镇反运动”中,叶亚华却无故受到了牵连,当时,她被打上了5个“罪名”。

这5个“罪名”,分别是:

1,反动军阀的小老婆

2,大地主的女儿

3,“臭”知识分子

4,国民党反动派的“残渣”、“余孽”

5,潜伏在大陆的国民党特务

因为这5个“罪名”,叶亚华险些被枪毙,好在她及时嗅到了不对劲,并带着她和王铭章的儿子王道纲离开了家乡。离开家乡后,叶亚华先是去了香港,后去了澳门,到了澳门时,叶亚华已经身无分文了。

那时,身为王铭章将军的遗孀,叶亚华就只能带着儿子王道纲露宿街头,沿街乞讨。

叶亚华也没想到,有朝一日,她竟会落到这种下场。

这让叶亚华既不甘心,又有些无奈。

王道纲是叶亚华和王铭章的唯一骨肉,叶亚华不忍心见他受苦,百般无奈下,叶亚华想了一个办法,只见她找了一个牌子,然后在上面写了几个字:“我是抗战名将王铭章上将的遗孀……”

牌子写好后,叶亚华就拿着这个牌子,在澳门街头乞讨。对于王铭章将军的大名,许多人都听说过。

毕竟,如果没有滕县保卫战,是否有后来的台儿庄大捷都很难说,王铭章在滕县保卫战中壮烈殉国,他的遗孀却落得如此下场。一时间,澳门、香港的记者和报社都抢着采访叶亚华,并争着报道此事。

王铭章的遗孀叶亚华在澳门街头乞讨的消息,很快就在澳门、香港传开了,甚至都传到了台湾。

远在台湾的蒋介石,听说抗日名将王铭章的遗孀竟落得如此下场,也有些心疼,毕竟,王铭章可是为抗战做过巨大贡献的,还在滕县保卫战打出了中国军队的威名,他的遗孀却流落街头,实在是不应该。

于是,蒋介石就迅速采取了措施,派人去了澳门寻找叶亚华,并把叶亚华母子接回了台湾。

叶亚华到了台湾后,台湾当局给她安排了工作,让她在一所学校当英文老师,此后,叶亚华就长期在台湾生活。不过到了2005年,叶亚华又带着儿子王道纲回到了大陆,之后,叶亚华母子就定居在了成都。